电池新国标引发牛顿棺材板热议风波

近日,关于电池新国标的宣传引起广泛关注,人们热议这一新标准可能带来的影响和变革,有网友戏称,大伙对电池新国标的热议让牛顿的棺材板盖不住了,暗示这一新标准可能带来的技术革新和深远影响,这一标准可能会推动电池产业的进一步发展,提高电池的安全性和性能,同时引发社会各界的持续关注和讨论。

近年来,电池安全事故频发,引发了大众的广泛关注和神经的紧绷,针对此,大家对相关法规的呼声越来越高,终于,“史上最严电池国标”来临了。

前几天,工信部发布了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》一图流,将之前电池热失控后的5分钟逃生时间改为了“不起火、不爆炸”,此标准将在明年7月1日正式实施。

消息一出,引起了广大公众的关注和热议,但仔细研究后,我们发现这张图并没有详细的内容,非常笼统,于是开始对细节进行深入分析。

这次的新国标新增了三项测试,分别是电池包的热扩散、碰撞测试,以及快充后安全测试。

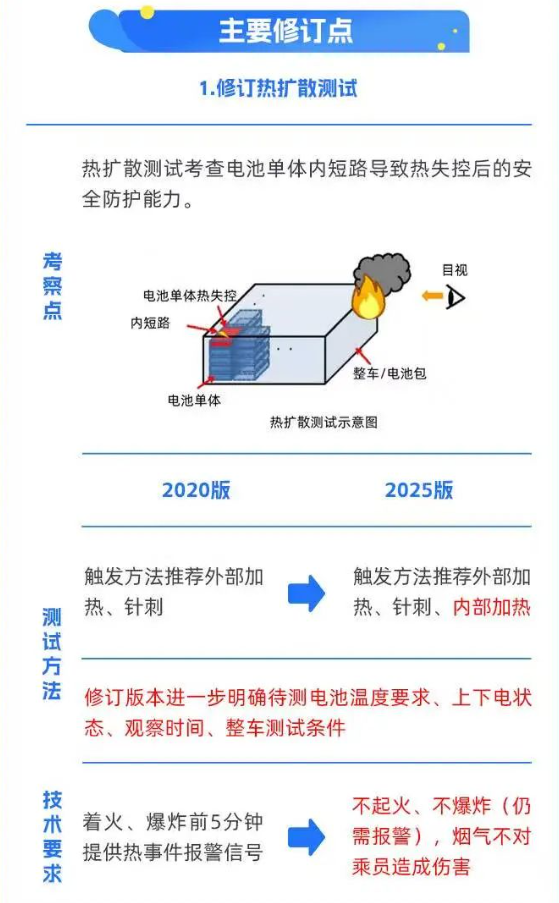

我们来讲最重磅的热扩散测试,在2020年的GB 38031国标中,附录C里规定了热扩散的试验方法,当时推荐的是针刺以及加热来触发热失控,但当时的要求十分宽松,只要在起火、爆炸之前5分钟内,给车内人员一个报警信号提醒跑路就行,可是,要是事故真把人撞晕了,5分钟都不一定能醒过来,这样的惨痛事故我们见得也不少了。

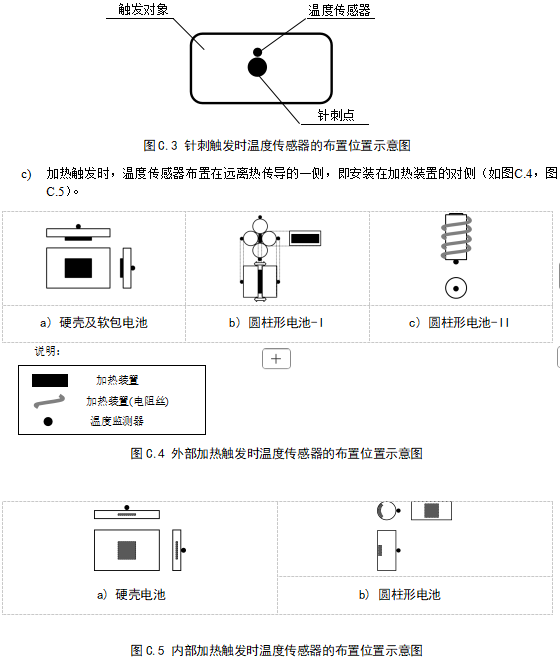

2025年新规定将“逃生5分钟”改成了“不起火、不爆炸”,并要求电池燃烧后的有毒烟气不对乘员造成伤害,触发热失控的方法除了之前的针刺和外部加热外,更加严谨地增加了内部触发,也就是给电池包里其中一个电池单体贴上加热片,从里面加热来模拟内部热失控。

听起来好像新能源行业要大变天了,但新国标说的“不起火”只针对一个电芯热失控,与我们平时所见的那种大面积燃烧的红透半边天的起火不是一个意思,最直观的,上述试验全部是在严谨的实验室环境下触发单个电芯的热失控,在现实里,电池包通常不会那么规整的受损(很可能是大面积热失控)。

现在也有不少车企能够做到电池包穿刺只冒烟不起火,比如比亚迪4年前就将刀片电池打出名堂,五菱最近更是搞了多点枪击试验,标准也超过了国标,而且除了电芯,材料供应商们也在努力研发相关的防火材料,各种材料理论上都能撑住上千度的高温。

虽然有着这么多层保障,但现实里要是真给电池撞烂了,该烧还得烧,毕竟电池这玩意本身就是靠正、负极发生氧化、还原反应来工作的,自带还原剂和氧化剂,目前的技术都只能让它烧的慢一点,国家消防救援局消防监督司的指挥长王天瑞之前也说过,锂电池热失控不可避免。

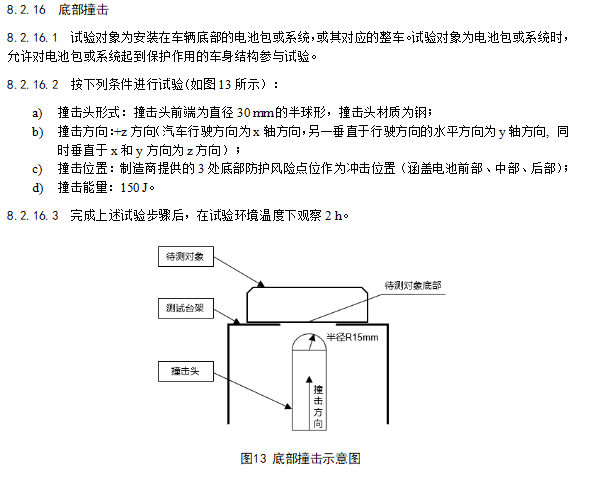

国标这样做只是提高了电池安全的下限,并不代表能完全杜绝起火现象,接下来的第二个新增测试就是电池包底部的撞击试验,他们会用一个直径3厘米的半球形钢柱,分三次去撞击电池包同一个位置,撞击能量为150J,这个试验的初衷很好,像深蓝、极氪都有过电池包底部被异物穿刺的经历,国标确实考虑周到。

150J的力度还是有点小了,假设这根钢柱有10公斤重,150J的撞击动能相当于它用大约时速19公里的速度去撞击电池包,要知道,现在的新能源车动辄重达数吨甚至数十吨不等,假设你在乡村小路以限速约每小时三十公里的速度行驶时撞上一块大石头而不减速的话,那一瞬间的撞击力度轻松超过数万焦耳甚至更多,因此新国标底部撞击试验的力度可能不足以应对实际中的碰撞情况,当然电池其实也有自己的碰撞标准但它的模拟碰撞更多是模拟电池包受到车辆保护且不变形情况下的碰撞与我们理解的直接壳体参与碰撞有所不同但这个测试的标准比起车企们自己做的测试还是要弱上一点根据最新的国标征求意见稿里的模拟碰撞项目两者都是将电池绑在台架上进行碰撞测试并不是直接撞到壳体按照标定的范围测试里正面会用最大加速度进行撞击侧面会用最大加速度侧面撞击这个加速度是什么概念前段时间宁德时代发布了一段他们的电池在中汽中心测试的视频里面的电池用的是更大的加速度和速度进行测试这么对比下来新国标规定的加速度可能确实弱了一些剩下的最后一个测试就是快充循环后安全测试了这个也是没啥好说的测试机构会在一定时间内把电池从百分之二十充到百分之八十然后再放电到百分之二十如此循环一定次数然后再进行短路测试而现在厂商自己做测试的时候电池包的循环寿命一般都在次数以上过国标应该没啥问题到这最重要的三个新增项目就说完了剩下的都是一些测试方法的小变更就不再赘述了不知道大伙觉得这新国标有没有用脖子哥觉得是有用的客观来说新国标提高了电池安全的下限切实保障了消费者生命财产安全加快了落后产能的淘汰速度可现在绝大部分车企都能满足这个新标准未来消费者的感知可能不会特别明显但是这次新国标推出的速度非常快值得称赞以往一个全新的领域技术日新月异是家常便饭监管跟不上变化也是常有的事而如今有关部门能够做到及时跟进作出规范化的引导可能才是本次新国标影响更深远的地方