探究穿凿附会现象,从表面到本质的深度思考

本文探讨了穿凿附会这一社会现象的本质与思考,文章指出,穿凿附会是一种将不同事物强行联系在一起的错误思维方式,常常导致误解和误导,通过深入分析穿凿附会现象背后的原因,文章呼吁人们应当保持理性思考,尊重客观事实,避免盲目相信无根据的关联和解读,从而推动社会更加理性和科学的进步。

“穿凿附会”这一成语,源于古代汉语,用于形容一种生硬牵强的联系,把毫无关联的事物强行扯在一起,给人一种它们之间存在某种内在联系的错觉,在我们的日常生活和学术研究中,这种现象屡见不鲜,值得我们深入探讨。

现象描述

在日常生活中,“穿凿附会”的现象随处可见,当某些人缺乏足够的知识和证据,试图解释某种自然现象或社会现象时,他们可能会把一些毫不相干的事物联系在一起,使得事情显得神秘莫测,在一些新闻报道中,为了吸引眼球,媒体可能会过度解读事件,将其与毫不相关的事物强行联系,从而造成公众的误解。

在学术研究中,“穿凿附会”同样是一个严重的问题,一些学者在论证自己的观点时,可能会过度解读数据,把一些微弱的关联放大,甚至把偶然现象当作必然规律,这种不严谨的学术研究不仅可能导致错误的结论,还可能误导后来的研究者,影响整个学术领域的发展。

本质探讨

“穿凿附会”的本质是思维的误区,人们在认知世界的过程中,受到主观偏见、知识局限、认知习惯等多种因素的影响,可能导致认知偏差,当我们的知识和证据不足以支撑我们的观点时,强行把事物联系在一起只会造成误导和误解。“穿凿附会”还反映了人类寻求事物内在联系和规律的心理需求,但需要建立在严谨的逻辑和证据基础上。

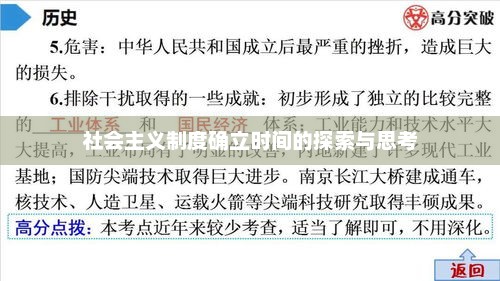

影响分析

“穿凿附会”的影响深远,在日常生活中,它可能导致公众对事物的误解,影响决策和判断,在社会事件中,由于媒体或个人的过度解读,公众可能被误导,产生不必要的恐慌或误解,而在学术研究中,“穿凿附会”的危害更大,错误的学术观点可能使整个学术领域偏离正确方向,影响后来的研究者和实践者,更严重的是,它还可能引发学术腐败和学术不端行为,破坏学术界的公信力。

应对之策

面对“穿凿附会”的现象,我们需要采取一系列措施来应对,加强教育和宣传,提高公众的科学素养和批判性思维,只有当公众具备足够的知识和批判性思维,才能识别出“穿凿附会”的现象,从而做出正确的决策和判断,加强学术研究的管理和规范,建立严格的学术规范和标准,对研究成果进行严格的审查和评估,我们也需要保持开放和谨慎的态度,在认知世界的过程中,既要保持开放的心态接受新的观点和信息,也要保持谨慎的态度,对待任何观点都要有足够的证据和逻辑支持。

“穿凿附会”是一个值得我们深入探讨的现象,我们需要从现象到本质,深入探讨其成因和影响,并采取一系列措施来应对,才能更好地认识世界,做出正确的决策和判断。