嫦娥六号发现,月背玄武岩更干燥,揭示我国新月幔特性

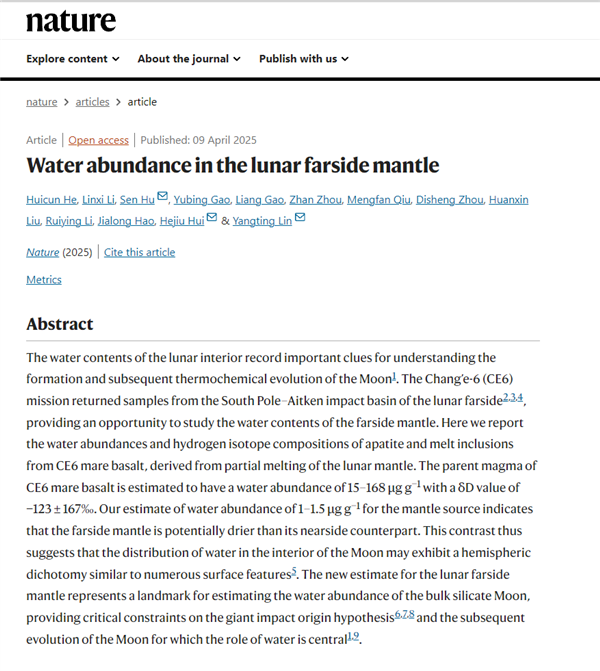

嫦娥六号探测器在月球背面的玄武岩揭示了月球月幔更为干燥的秘密,这一发现为研究月球的演化历程提供了新的线索,有助于我们更深入地理解月球的内部构造和形成过程,这一重要成果不仅对推动我国深空探测技术的发展具有深远意义,同时也为全球科学家们研究月球提供了宝贵资料。 这一振奋人心的消息来源于石家庄都市网4月10日的报道,据央视新闻介绍,中国科学家在嫦娥六号探测器从月球背面采集的样本中,首次精确测定了月幔的水含量,此前,国际社会对于月球背面月幔水含量的了解几乎是一片空白,而此次研究结果已经在国际学术期刊《自然》上发表,为认识月幔水的时空演化提供了关键性的约束条件。 月幔水含量的研究在月球科学中具有举足轻重的地位,它不仅关乎月球的起源、岩浆洋的固化模式以及后续的岩浆活动,还对于我们理解地球以外的星球环境有着重要的科学价值,据大碰撞起源假说,大约45亿年前,一颗与火星大小相当的天体撞击原始地球,喷射出的物质经过吸积形成了月球,在这样的高温撞击事件中,原本预期月球极度贫水,但嫦娥六号的发现却为我们揭开了这一神秘面纱。 嫦娥六号探测器从月球南极的艾特肯盆地返回了第一份月壤样品,这一发现填补了月球背面研究的空白,研究结果显示,嫦娥六号所取玄武岩的月幔源区水含量极低,仅为1至1.5微克/克,这一数据在已报道的资料中属于最低值,这表明,相比月球正面的月幔,嫦娥六号所探知的月幔源区更为干燥,这一发现可能与南极艾特肯撞击事件对月幔源区的水分造成的影响有关。 这一研究结果不仅为月球的大碰撞起源假说以及后续的演化提供了关键的制约条件,同时也为研究月球的早期演化、背面火山活动和撞击历史提供了直接的证据,嫦娥六号的这次发现是人类首次从月球背面采样并成功返回地球,带回了总重达1935.3克的珍贵样品,这一重大突破不仅填补了月球背面研究的历史空白,更为我们打开了一扇了解月球早期演化的窗口。 通过嫦娥六号的发现,我们对月球的起源、演化和内部结构有了更深入的了解,这将推动人类对宇宙的探索更进一步,我们期待着未来我国在航天领域的更多突破和发现,为人类探索宇宙的奥秘贡献更多力量。

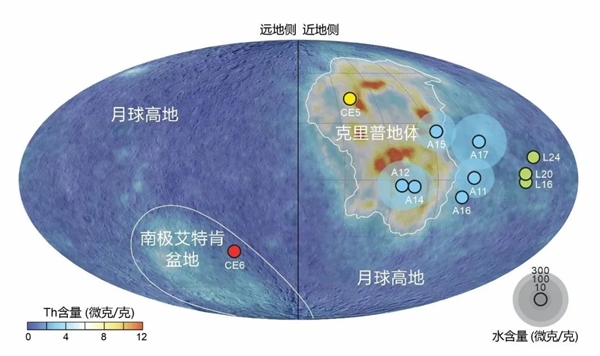

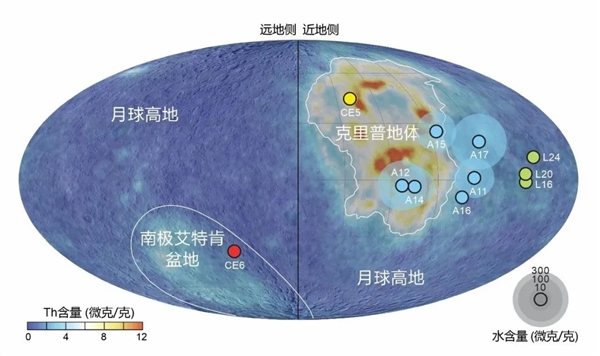

附上两幅图片以展示嫦娥六号的发现对于月球背面研究的重大意义以及我国在航天领域的重大突破。